Daily Science

পদার্থ বিজ্ঞান

- চুম্বক ও চুম্বকত্ব

- ভৌত রাশি ও এর পরিমাপ

- মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

- কাজ ক্ষমতা শক্তি

- শব্দ

- তরঙ্গ

- তরল ও বায়বীয় পদার্থ

- আধুনিক পদার্থবিদ্যা

রসায়ন বিজ্ঞান

- অজৈব যৌগ

- অনু ও পরমানু

- এসিড ক্ষার ও লবন।

- জারণ বিজারণ

- জৈব যৌগ

- অধাতব রসায়ন

- ধাতব রসায়ন

জীব বিজ্ঞান

- জীববিজ্ঞান, পদার্থের জীবন বিষয়ক ধর্ম

- উদ্ভিদ, উদ্ভিদের অর্গান ও অর্গান সিস্টেম

- প্রাণিজগৎ

- মানবদেহ

- রোগের কারণ ও প্রতিকার

- খাদ্য ও পুষ্টি

- পরিবেশ ও দূষণ

- কৃষি ও জৈব প্রযুক্তি

- জ্যোতির্বিদ্যা

- প্রাকৃতিক ভূগোল

চুম্বক ও চুম্বকত্ব

- যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম রয়েছে তাকে চুম্বক বলা হয়।

- চুম্বক হলো এমন একটি বস্তু যা একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে চুম্বক কিছু নির্দিষ্ট বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে।

- রাসায়নিক সংকেত হলো Fe₃O₄ (আয়রন অক্সাইড)/ ম্যাগনেটাইট/ লোডস্টোন

- চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক নির্দেশক ধর্মকে বলা হয় চুম্বকত্ব

- চুম্বকত্ব হচ্ছে চুম্বকের ভৌত ধর্ম এটি কোন রাসায়নিক ধর্ম নয়।

চুম্বকের বৈশিষ্ট্য

- আকর্ষণ: চুম্বক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট এবং তাদের সংকর ধাতুগুলোকে আকর্ষণ করে।

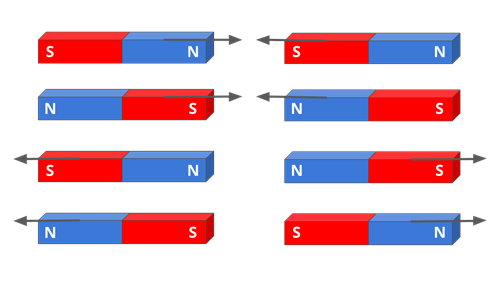

- বিকর্ষণ: দুটি চুম্বকের একই মেরু (যেমন: উত্তর-উত্তর বা দক্ষিণ-দক্ষিণ) একে অপরকে বিকর্ষণ করে, আর বিপরীত মেরু (যেমন: উত্তর-দক্ষিণ) একে অপরকে আকর্ষণ করে।

- মেরু: প্রতিটি চুম্বকের দুটি মেরু থাকে একটি উত্তর মেরু (North Pole) এবং একটি দক্ষিণ মেরু (South Pole)। এই মেরুগুলো চুম্বকের প্রান্তে থাকে এবং এখানেই চৌম্বক শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে।

- দিকনির্দেশক ধর্ম: একটি স্বাধীনভাবে ঝোলানো চুম্বক সবসময়উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই কম্পাস তৈরি করা হয়।

চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field)

- চৌম্বক ক্ষেত্র হলো একটি স্থান বা অঞ্চল যেখানে চৌম্বক শক্তি বা বলের প্রভাব অনুভব করা যায়। এটি একটি ভেক্টর রাশি, অর্থাৎ এর মান (শক্তি) এবং দিক (দিকনির্দেশ) উভয়ই রয়েছে।

- একটি চুম্বকের চারপাশে বা একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের চারপাশে যে অদৃশ্য প্রভাব বিদ্যমান থাকে, যার কারণে অন্য একটি চৌম্বক পদার্থ বা একটি চলমান চার্জিত কণার উপর বল প্রযুক্ত হয়, তাকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।

চৌম্বক বলরেখা

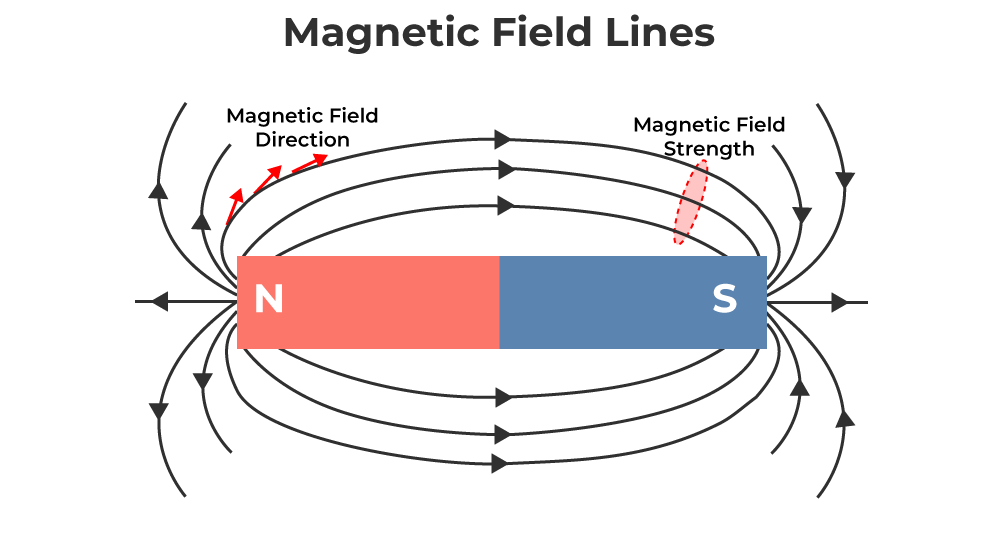

- চৌম্বক বলরেখা হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এবং দিক নির্দেশকারী কাল্পনিক রেখা। এই রেখাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে (ঐতিহ্যগতভাবে, উত্তর মেরু থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে)।

- মাইকেল ফ্যারাডে চৌম্বক ক্ষেত্রকে সহজে বোঝার জন্য এই বলরেখার ধারণা প্রবর্তন করেন। লোহাচূর (iron filings) ব্যবহার করে একটি চুম্বকের চারপাশে চৌম্বক বলরেখার বিন্যাস সরাসরি দেখা যায়।

- যেখানে রেখাগুলো ঘন, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী এবং যেখানে পাতলা, সেখানে দুর্বল।

চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ১. বদ্ধ লুপ : চৌম্বক বলরেখাগুলো সর্বদা বন্ধ লুপ তৈরি করে। তারা চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে এবং চুম্বকের অভ্যন্তরে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুতে ফিরে আসে। তারা কখনো শুরু বা শেষ হয়না।

- ২. দিকনির্দেশ : চৌম্বক বলরেখার দিক সবসময়উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে নির্দেশিত হয়(চুম্বকের বাইরে)। চুম্বকের ভিতরে এর দিক দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে হয়।

- ৩. পরস্পর ছেদ করে না : দুটি চৌম্বক বলরেখা কখনো একে অপরকে ছেদ করে না। যদি তারা ছেদ করত, তাহলে ছেদবিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দুটি দিক থাকত, যা অসম্ভব।

- ৪. ঘনত্ব ও শক্তি: * যেখানে চৌম্বক বলরেখাগুলো বেশি ঘন থাকে (যেমন মেরুগুলোর কাছে), সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়। * যেখানে রেখাগুলো কম ঘন থাকে, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল হয়।

- ৫. মেরুতে লম্ব : চৌম্বক বলরেখাগুলো চুম্বকের পৃষ্ঠের সাথে মেরুগুলোতে লম্বভাবে উৎপন্ন বা প্রবেশ করে।

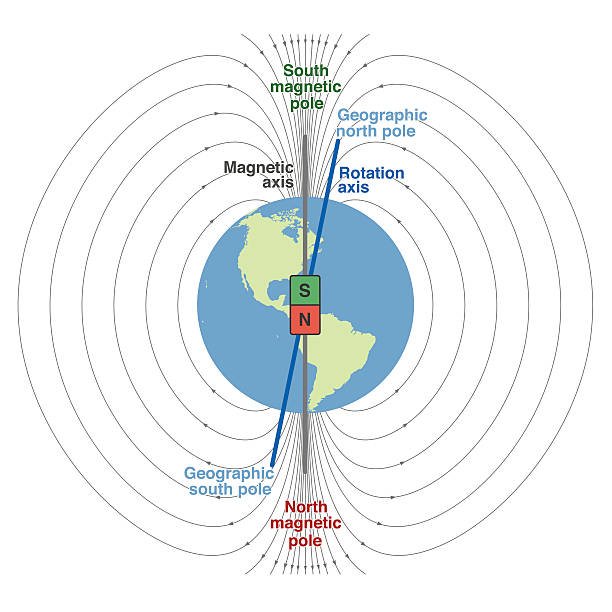

পৃথিবী কেন একটি বিরাট চুম্বক?

- পৃথিবী যে একটি বিশাল চুম্বক, এই ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করেন উইলিয়াম গিলবার্ট (William Gilbert)।

- ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার যুগান্তকারী কাজ (On the Magnet and Magnetic Bodies, and on the Great Magnet the Earth) গ্রন্থে তিনি এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

- গিলবার্ট বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, কম্পাসের কাঁটা কেন সব সময়উত্তর-দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করে। তিনি একটি গোলাকার চুম্বক (যাকে তিনি 'টেরেলা' বা 'ছোট পৃথিবী' বলতেন) ব্যবহার করে দেখান যে, পৃথিবীর মতোই এটি কম্পাসকে আকর্ষণ করে। এর মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক।

- পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বকের মতো আচরণ করে এবং এর পেছনে রয়েছে কিছু দারুণ বৈজ্ঞানিক কারণ। এটি ছোট চুম্বকের মতো এটি কোনো কঠিন বা স্থায়ী চুম্বক নয়, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রক্রিয়ায়।

- ডায়নামো প্রভাব: পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মূল কারণ হলো ডায়নামো প্রভাব (Dynamo Effect)। আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রে দুটি প্রধান অংশ আছে:

- অন্তঃস্থ কঠিন কেন্দ্র (Inner Core): এটি মূলত লোহা এবং নিকেলের একটি কঠিন গোলক, যার তাপমাত্রা প্রায়সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সমান।

- বহিঃস্থ তরল কেন্দ্র (Outer Core): এটি অন্তঃস্থ কেন্দ্রকে ঘিরে থাকা লোহা ও নিকেলের একটি তরল স্তর। এই অংশটি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং এখানে পদার্থের পরিচলন স্রোত (convection currents) তৈরি হয়। অর্থাৎ, গরম পদার্থ উপরে ওঠে এবং ঠান্ডা পদার্থ নিচে নেমে আসে, যা প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হতে থাকে।

- এই তরল বহিঃস্থ কেন্দ্রের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহী লোহা ও নিকেলের এই অনবরত চলাচল পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে মিলিত হয়ে একটি বিশাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি করে। ঠিক যেমন একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, তেমনি এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ পৃথিবীর চারপাশে একটি বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। একেই ডায়নামো প্রভাব বলা হয়।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

- উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরু: পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দুটি মেরু আছে, যা আমাদের ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত। মজার ব্যাপার হলো, চৌম্বক উত্তর মেরু আসলে ভৌগোলিক উত্তর মেরুর কাছে অবস্থিত একটি চৌম্বক দক্ষিণ মেরু (যেখানে কম্পাসের উত্তর দিক নির্দেশ করে)

- পরিবর্তনশীলতা: পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির থাকে না। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়এবং এর মেরুগুলো সময়ের সাথে সাথে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে দেখা গেছে যে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুগুলো বহুবার উল্টে গেছে, যা চৌম্বকীয় বিপরীতকরণ (geomagnetic reversal) নামে পরিচিত।

- সুরক্ষা: এই চৌম্বক ক্ষেত্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক সৌর বায়ু (solar wind) এবং মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays) থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এই চৌম্বক ক্ষেত্র একটি ঢাল হিসেবে কাজ করে, যা এই উচ্চ-শক্তির কণাগুলোকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এই কণাগুলো যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে interact করে, তখন মেরুজ্যোতি নামক মনোমুগ্ধকর আলোর খেলা তৈরি হয়।

- সংক্ষেপে, পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বকের মতো আচরণ করে কারণ এর তরল বহিঃস্থ কেন্দ্রের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের প্রবাহ (ডায়নামো প্রভাব) একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা আমাদের গ্রহকে মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ষা করে।

- একারণে চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিনে অবস্থান করে

- এর উত্তর মেরু এন্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিনে ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে এবং দক্ষিন মেরু কানাডার উত্তরদিকে বুথিয়া উপদ্বিপে অবস্থিত

- ভূচুম্বকের উত্তর মেরুকে লাল মেরু এবং দক্ষিন মেরুকে নীল মেরু বলা হয়।

চুম্বকের শ্রেনিবিভাগ

- ১. উৎসের ভিত্তিতে চুম্বকের শ্রেণীবিভাগ:

- প্রাকৃতিক চুম্বক (Natural Magnets) যেসব চুম্বক প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবে অথবা খনিতে পাওয়া যায়, যেমন ম্যাগনেটাইট (Magnetite) বা লোডস্টোন (Lodestone) (রাসায়নিক সংকেত: Fe₃O₄)।এদের আকর্ষণী ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম এবং নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না। প্রাচীনকালে দিক নির্ণয়ের জন্য এদের ব্যবহার করা হত

- কৃত্রিম চুম্বক (Artificial Magnets) লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাদের কৃত্রিম চুম্বক বলে।শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এগুলো বিভিন্ন আকারের হতে পারে, যেমন: দণ্ড চুম্বক (Bar Magnet), অশ্বখুরাকৃতি বা U-আকৃতির চুম্বক (Horseshoe Magnet), শলাকা চুম্বক (Needle Magnet), ডিস্ক চুম্বক (Disc Magnet) ইত্যাদি।

- ২. স্থায়িত্বের ভিত্তিতে কৃত্রিম চুম্বকের শ্রেণীবিভাগ:

- স্থায়ী চুম্বক (Permanent Magnets):যেসব চুম্বক একবার চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হলে সহজে তাদের চুম্বকত্ব হারায়না, তাদের স্থায়ী চুম্বক বলে। এগুলো সাধারণত কঠিন চৌম্বক পদার্থ যেমন ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট, বা আধুনিক সংকর ধাতু যেমন নিওডিমিয়াম-আয়রন-বোরন (NdFeB), সিমারিয়াম-কোবাল্ট (SmCo) এবং অ্যালনিকো (Alnico) দিয়ে তৈরি হয়। রেফ্রিজারেটরের চুম্বক, স্পিকার, মোটর, জেনারেটর ইত্যাদিতে স্থায়ী চুম্বক ব্যবহার করা হয়। নিওডিমিয়াম চুম্বক বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক।লোহার মধ্যে ০.৮% এর বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে।

- সংকর চুম্বক- এলনিকো সংকর হচ্ছে লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে তৈরি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক।

- সিরামিক চুম্বক- ফেরাইট নামে পরিচিত এক ধরণের যৌগিক পদার্থ যা আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণে তৈরি হয় যা সিরামিক চুম্বক তৈরি করে। টেপ রেকর্ডার, কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় সিরামিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

- অস্থায়ী চুম্বক (Temporary Magnets):যেসব চুম্বকের চুম্বকত্ব কেবল একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত থাকে এবং চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হলে চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়, তাদের অস্থায়ী চুম্বক বলে। সাধারণত কাঁচা লোহা (soft iron) বা পারমালয় (Permalloy) এর মতো নরম চৌম্বক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। এদেরকে তড়িৎচুম্বক (Electromagnets) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, যেখানে একটি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে চুম্বকত্বও চলে যায়। মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, বিদ্যুৎ ঘণ্টার মতো যন্ত্রে অস্থায়ী চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য

- প্রাকৃতিক চুম্বক (Natural Magnets)

- প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।

- ম্যাগনেটাইট (Magnetite) বা লোডস্টোন (Lodestone)

- সাধারণত দুর্বল আকর্ষণী ক্ষমতা সম্পন্ন।

- নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আকৃতি নেই, অনিয়মিত আকৃতির হয়।

- এদের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

- প্রাচীনকালে দিক নির্ণয়ের জন্য সীমিত ব্যবহার ছিল।

- প্রাকৃতিক খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়।

- কৃত্রিম চুম্বক (Artificial Magnets)

- মানুষের দ্বারা চৌম্বক পদার্থ থেকে কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়।

- দণ্ড চুম্বক, অশ্বখুরাকৃতি চুম্বক, তড়িৎচুম্বক, নিওডিমিয়াম চুম্বক ইত্যাদি।

- শক্তিশালী আকর্ষণী ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে।

- নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতিতে তৈরি করা যায়(যেমন: দণ্ড, U-আকৃতি, ডিস্ক)।

- স্থায়ী বা অস্থায়ী উভয়প্রকারের হতে পারে, চুম্বকত্ব শক্তিশালী হতে পারে।

- আধুনিক শিল্প, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক ব্যবহার হয়।

- চৌম্বক পদার্থকে (যেমন: লোহা, ইস্পাত) চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়।

দণ্ড চুম্বক (Bar Magnet)

- দণ্ড চুম্বক (Bar Magnet) হলো একটি আয়তাকার চুম্বক যার দুটি সুনির্দিষ্ট মেরু (একটি উত্তর মেরু এবং একটি দক্ষিণ মেরু) থাকে। নিচে দণ্ড চুম্বকের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

- ১. দুটি সুনির্দিষ্ট মেরু (Two Distinct Poles): * একটি দণ্ড চুম্বকের সর্বদা দুটি মেরু থাকে: একটি উত্তর মেরু (North Pole) এবং একটি দক্ষিণ মেরু (South Pole)। * এই মেরুগুলো চুম্বকের প্রান্তে বা প্রান্তের কাছাকাছি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়এবং মাঝখানে চুম্বকত্ব প্রায়থাকে না বললেই চলে। * মেরুগুলোকে এককভাবে আলাদা করা যায়না; যদি একটি দণ্ড চুম্বককে মাঝখান থেকে ভাঙা হয়, তাহলে প্রতিটি ভাঙা অংশই নিজস্ব উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সহ একটি নতুন চুম্বক হয়ে ওঠে।

- ২. আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধর্ম (Attractive and Repulsive Properties): * দণ্ড চুম্বক চৌম্বক পদার্থকে (যেমন: লোহা, নিকেল, কোবাল্ট) আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ক্ষমতা মেরুগুলোতে সবচেয়ে বেশি হয়। * দুটি দণ্ড চুম্বককে কাছাকাছি আনলে: * বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে: একটি চুম্বকের উত্তর মেরু অন্যটির দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। * সমজাতীয়মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে: একটি চুম্বকের উত্তর মেরু অন্যটির উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু অন্যটির দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করে।

- ৩. দিকনির্দেশক ধর্ম (Directive Property): * একটি দণ্ড চুম্বককে যদি তার ভরকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়(যেমন, একটি সুতার সাহায্যে), তাহলে এটি সর্বদা পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। * দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরুর দিকে এবং দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর চৌম্বক দক্ষিণ মেরুর দিকে মুখ করে থাকে। এই ধর্মটি কম্পাস তৈরিতে এবং দিক নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

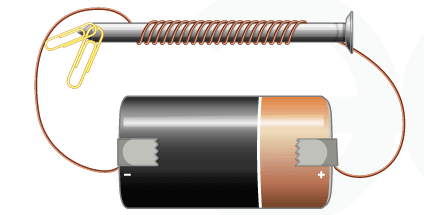

তড়িৎচুম্বক (Electromagnet)

- তড়িৎচুম্বক হলো এক ধরনের চুম্বক যা বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। স্থায়ী চুম্বকের বিপরীতে, একটি তড়িৎচুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রটি কেবল তখনই বিদ্যমান থাকে যখন এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এর চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তড়িৎচুম্বকের মূলনীতি:

- তড়িৎচুম্বকের কার্যপ্রণালী ওরস্টেডের আবিষ্কার এবং তড়িৎচুম্বকীয়আবেশের (Electromagnetic Induction) নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। যখন একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন তার চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। একটি সোলেনয়েড (solenoid) বা তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এই চৌম্বক ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা হয়, এবং কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে একটি নরম লোহার কোর (core) স্থাপন করে চৌম্বক ক্ষেত্রকে আরও ঘনীভূত ও শক্তিশালী করা যায়।

তড়িৎচুম্বকের গঠন:

- সাধারণত একটি তড়িৎচুম্বক নিম্নলিখিত উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত হয়:

- তারের কুণ্ডলী (Coil of Wire): এটি একটি পরিবাহী তার (সাধারণত তামা) যা একটি কুণ্ডলী আকারে প্যাঁচানো থাকে।

- কোর (Core): কুণ্ডলীর ভেতরে একটি নরম লোহার টুকরো বা চৌম্বক পদার্থ (যেমন: নরম লোহা, সিলিকন ইস্পাত) ব্যবহার করা হয়। কোর চৌম্বক ক্ষেত্রকে অনেক গুণ শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

- বিদ্যুৎ উৎস (Power Source): কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একটি ডিসি (DC) উৎস (যেমন ব্যাটারি) বা এসি (AC) উৎস প্রয়োজন।

তড়িৎচুম্বকের কার্যপ্রণালী:

- যখন তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন ওরস্টেডের সূত্র অনুযায়ী কুণ্ডলীর চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। কুণ্ডলীতে প্যাঁচের সংখ্যা বেশি হলে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ বেশি হলে এই চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়। কুণ্ডলীর কেন্দ্রে যদি একটি নরম লোহার কোর রাখা হয়, তাহলে কুণ্ডলী দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র কোরটিকে চুম্বকিত করে এবং কোরের ভেতরের ডোমেইনগুলোকে সারিবদ্ধ করে। এর ফলে সামগ্রিক চৌম্বক ক্ষেত্র বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন নরম লোহার কোর দ্রুত তার চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে, কারণ এর ডোমেইনগুলো আবার এলোমেলো হয়ে যায়।

তড়িৎচুম্বকের ব্যবহার:

- তড়িৎচুম্বকের নিয়ন্ত্রণযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে এর ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক এবং আধুনিক প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য: বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটর: তড়িৎচুম্বক মোটর ও জেনারেটরের মূল অংশ। মোটর বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে এবং জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।

- বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Bell): বিদ্যুতের সুইচ চাপলে তড়িৎচুম্বক সক্রিয়হয়এবং একটি হাতুড়িকে আকর্ষণ করে ঘণ্টা বাজায়।

- চৌম্বকীয়ক্রেন (Electromagnetic Crane): ভারী লোহার বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়সরাতে বড় বড় তড়িৎচুম্বক ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে বস্তুগুলো নামিয়ে রাখা হয়।

- রিলে (Relay): রিলে হলো একটি বৈদ্যুতিক সুইচ যা একটি ছোট বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা একটি বড় বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। তড়িৎচুম্বক এর মূল অংশ।

- ট্রান্সফর্মার (Transformer): উচ্চ বা নিম্ন ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবর্তন করতে ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়, যার মূলে রয়েছে পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স এবং তড়িৎচুম্বকীয়আবেশ।

- MRI মেশিন (Magnetic Resonance Imaging): চিকিৎসা বিজ্ঞানে শরীরের ভেতরের ছবি তোলার জন্য শক্তিশালী তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করা হয়।

- Maglev ট্রেন (Magnetic Levitation Train): এই ট্রেনগুলো শক্তিশালী তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করে ট্র্যাকের উপর ভেসে চলে, যা ঘর্ষণ কমিয়ে উচ্চ গতি নিশ্চিত করে।

- তড়িৎচুম্বক আধুনিক ইলেকট্রনিক্স, শিল্প, চিকিৎসা, এবং পরিবহনের মেরুদণ্ড।

বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া কীরূপ? (চুম্বকত্ব ও বিদ্যুতের সম্পর্ক)

- বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়াকে সাধারণত চৌম্বক প্রভাব (Magnetic Effect of Electric Current) বা তড়িৎচুম্বকত্ব (Electromagnetism) বলা হয়। এই ধারণাটি বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (Hans Christian Ørsted) ১৮২০ সালে আবিষ্কার করেন।

মূলনীতি:

- যখন একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন তার চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রটি একটি স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের মতোই কাজ করে।

ক্রিয়ার ধরন:

- কম্পাসের উপর ক্রিয়া: যদি একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের কাছাকাছি একটি কম্পাস রাখা হয়, এবং তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তবে কম্পাসের কাঁটা বিচ্যুত হবে। এর কারণ হলো, তারের বিদ্যুৎ প্রবাহ একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে যা কম্পাসের কাঁটার (যা নিজেই একটি ছোট চুম্বক) উপর বল প্রয়োগ করে। তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে কম্পাস আবার স্বাভাবিক অবস্থায়ফিরে আসে। অন্যান্য চুম্বকের উপর ক্রিয়া: একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র অন্য যেকোনো চুম্বককে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে, ঠিক যেমন দুটি চুম্বক পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে।

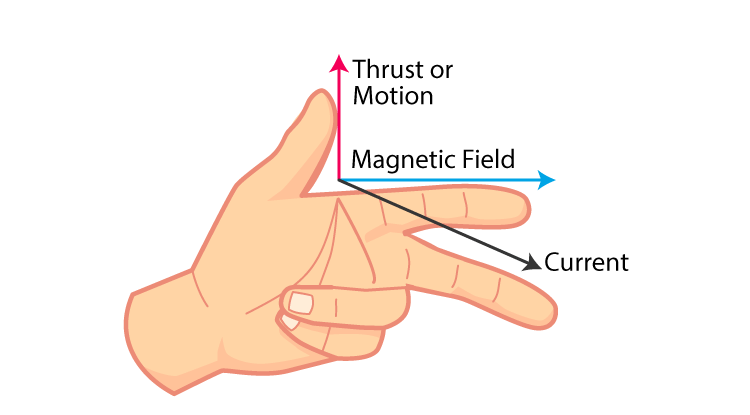

- বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর বল (ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত সূত্র): যদি একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারকে একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়, তবে তারের উপর একটি বল প্রযুক্ত হয়। এই বলের দিক বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের উভয়েরই লম্ব বরাবর হয়। এই বলের দিক নির্ণয়ের জন্য ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত সূত্র (Fleming's Left-Hand Rule) ব্যবহার করা হয়: বাম হাতের তর্জনী চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক (উত্তর থেকে দক্ষিণ) নির্দেশ করলে, মধ্যমা বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি তারের উপর প্রযুক্ত বলের দিক নির্দেশ করবে।

- এই নীতিটি বৈদ্যুতিক মোটর, লাউডস্পিকার, গ্যালভানোমিটার এবং অন্যান্য অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কার্যকারিতার ভিত্তি। সংক্ষেপে: বিদ্যুৎ প্রবাহ নিজেই একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস। এই সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র অন্যান্য চৌম্বক পদার্থ বা যন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে এবং এদেরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সচল করতে পারে। এটি বিদ্যুৎ এবং চুম্বকত্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, যা আধুনিক প্রযুক্তির একটি বিশাল অংশের ভিত্তি।

চৌম্বক আবেশ (Magnetic Induction) কী?

- চৌম্বক আবেশ হলো এমন একটি ঘটনা যেখানে একটি চৌম্বক পদার্থ (যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট) যখন একটি শক্তিশালী চুম্বকের কাছাকাছি আনা হয়, তখন নিজে সাময়িকভাবে একটি চুম্বকে পরিণত হয়, এমনকি সরাসরি স্পর্শ না করলেও। এই প্রক্রিয়ায়, চৌম্বক পদার্থটি একটি চুম্বকের মতো আচরণ করতে শুরু করে এবং অন্য চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে।

- সহজভাবে বললে: একটি চুম্বকের প্রভাবে একটি অচুম্বকীয়চৌম্বক পদার্থ (যেমন লোহার পেরেক) নিজে সাময়িকভাবে চুম্বকত্ব লাভ করার ঘটনাকেই চৌম্বক আবেশ বলে।

চৌম্বক আবেশের প্রক্রিয়া:

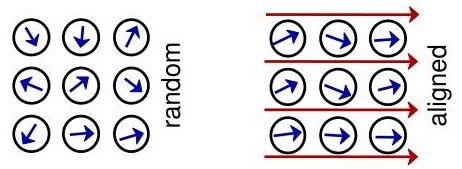

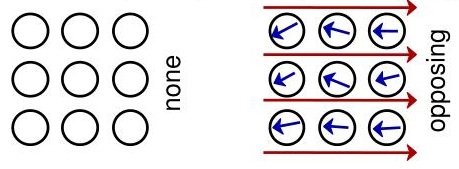

- চৌম্বক ডোমেইন: আমরা জানি, ফেরোচুম্বক পদার্থের (যেমন লোহা) মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক ডোমেইন (Magnetic Domains) থাকে। একটি অ-চুম্বকিত অবস্থায়এই ডোমেইনগুলো এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত থাকে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে পদার্থের কোনো নেট চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে না।

- বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব: যখন একটি শক্তিশালী চুম্বককে (যাকে আবেশক চুম্বক বা Inducing Magnet বলা হয়) একটি চৌম্বক পদার্থের (যেমন লোহার পেরেক) কাছাকাছি আনা হয়, তখন আবেশক চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র এই চৌম্বক পদার্থের ভেতরের এলোমেলো ডোমেইনগুলোকে প্রভাবিত করে।

- ডোমেইনের সারিবদ্ধকরণ: বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে চৌম্বক পদার্থের ডোমেইনগুলো আবেশক চুম্বকের ক্ষেত্রের দিক বরাবর সারিবদ্ধ হতে শুরু করে। ফলে পদার্থের মধ্যে একটি নেট চৌম্বক ভ্রামক তৈরি হয়।

- আবিষ্ট চুম্বকত্ব: এই সারিবদ্ধকরণের কারণে, চৌম্বক পদার্থটি নিজে সাময়িকভাবে চুম্বকত্ব লাভ করে। এই সৃষ্ট চুম্বকত্বকে আবিষ্ট চুম্বকত্ব (Induced Magnetism) বলে এবং পদার্থটিকে আবিষ্ট চুম্বক (Induced Magnet) বলে।

- মেরুর সৃষ্টি: আবিষ্ট চুম্বকের যে প্রান্তটি আবেশক চুম্বকের কাছাকাছি থাকে, সেই প্রান্তে আবেশক চুম্বকের বিপরীত মেরু তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি লোহার পেরেককে একটি দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছাকাছি আনা হয়, তাহলে পেরেকের যে প্রান্তটি চুম্বকের কাছে, সেখানে দক্ষিণ মেরু আবিষ্ট হবে এবং পেরেকের অন্য প্রান্তে উত্তর মেরু আবিষ্ট হবে।

- চুম্বক অপসারিত হলে: যখন আবেশক চুম্বককে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রও বিলুপ্ত হয়এবং আবিষ্ট চুম্বকের ভেতরের ডোমেইনগুলো আবার এলোমেলো হয়ে যায়। ফলে পদার্থটি তার আবিষ্ট চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে এবং আবার অ-চুম্বকীয়অবস্থায়ফিরে আসে। এই কারণে এটিকে অস্থায়ী চুম্বকত্ব বলা হয়।

- উদাহরণ: একটি শক্তিশালী চুম্বকের কাছে একটি লোহার পেরেক ধরলে, পেরেকটি নিজেই একটি চুম্বকে পরিণত হয়এবং কাগজের ক্লিপের মতো ছোট ছোট লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে। যখন মূল চুম্বকটি সরানো হয়, তখন পেরেকটি তার চুম্বকত্ব হারায়। তড়িৎচুম্বকীয়ক্রেন (electromagnetic crane) লোহার বস্তু তুলতে চৌম্বক আবেশের নীতি ব্যবহার করে। গুরুত্ব: চৌম্বক আবেশের ধারণাটি চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকত্ব এবং বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যপ্রণালী বুঝতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি ট্রান্সফর্মার, জেনারেটর এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মূল ভিত্তি।

চৌম্বক ফ্লাক্স (Magnetic Flux) কী?

- চৌম্বক ফ্লাক্স হলো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা পরিমাণ। এটি একটি স্কেলার রাশি, যা কোনো তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের "প্রবাহ" বা "ঘনত্ব" এর পরিমাপ করে। একে ΦB (ফাই-বি) প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

- সহজভাবে বললে: একটি পৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে যতগুলো চৌম্বক বলরেখা লম্বভাবে প্রবেশ করে বা বেরিয়ে যায়, তার মোট সংখ্যাই হলো সেই পৃষ্ঠের চৌম্বক ফ্লাক্স।

- চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিমাপ: চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিমাপ চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা (Magnetic Field Strength বা Magnetic Flux Density, B) এবং যে ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এটি অতিক্রম করছে (A), তার উপর নির্ভরশীল। যদি চৌম্বক ক্ষেত্র ক্ষেত্রফলের সাথে লম্বভাবে থাকে, তাহলে চৌম্বক ফ্লাক্সকে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়: ΦB=B×A

- যেখানে: ΦB = চৌম্বক ফ্লাক্স B = চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা (চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব), একক টেসলা (Tesla, T) A = চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল, একক বর্গমিটার (m2) যদি চৌম্বক ক্ষেত্র ক্ষেত্রফলের সাথে লম্বভাবে না থাকে, বরং একটি কোণ (θ) তৈরি করে, তাহলে সূত্রটি হবে: ΦB=B×A×cos(θ) যেখানে θ হলো চৌম্বক ক্ষেত্র B এবং ক্ষেত্রফলের লম্ব রেখা (ক্ষেত্র ভেক্টর) এর মধ্যবর্তী কোণ। চৌম্বক ফ্লাক্সের একক: চৌম্বক ফ্লাক্সের SI একক হলো ওয়েবার (Weber, Wb)। ১ ওয়েবার = ১ টেসলা × ১ বর্গমিটার (1 Wb=1 T⋅m2)। CGS পদ্ধতিতে এর একক হলো ম্যাক্সওয়েল (Maxwell)।

চুম্বকের পোলারিটি কী?

- চুম্বকের পোলারিটি বলতে একটি চুম্বকের দুটি বিপরীত মেরুকে বোঝায়, যাদের একটিকে উত্তর মেরু (North Pole) এবং অন্যটিকে দক্ষিণ মেরু (South Pole) বলা হয়। এই মেরুগুলো হলো চুম্বকের সেই প্রান্তগুলো যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র সবচেয়ে শক্তিশালী হয়এবং চৌম্বক বলরেখাগুলো (magnetic field lines) উৎপন্ন বা প্রবেশ করে।

পোলারিটির বৈশিষ্ট্য:

- মেরুর অস্তিত্ব: প্রতিটি চুম্বকের সর্বদা দুটি মেরু থাকে। আপনি একটি চুম্বককে যতই ছোট ছোট টুকরায়ভাঙুন না কেন, প্রতিটি টুকরোই নিজস্ব উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সহ একটি সম্পূর্ণ চুম্বকে পরিণত হবে। একক মেরু (monopole) প্রকৃতিতে পাওয়া যায়না।

নামকরণ:

- যে মেরুটি মুক্তভাবে ঝোলানো অবস্থায়পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর দিকের (বা পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরুর) দিকে নির্দেশ করে, তাকে উত্তর মেরু (North-seeking pole বা North Pole) বলা হয়। যে মেরুটি পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকের (বা পৃথিবীর চৌম্বক দক্ষিণ মেরুর) দিকে নির্দেশ করে, তাকে দক্ষিণ মেরু (South-seeking pole বা South Pole) বলা হয়।

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ:

- বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে: একটি চুম্বকের উত্তর মেরু অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। সমজাতীয়মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে: একটি চুম্বকের উত্তর মেরু অন্য চুম্বকের উত্তর মেরুকে এবং একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করে।

চৌম্বক বলরেখা (Magnetic Field Lines):

- চৌম্বক বলরেখাগুলো চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে। চুম্বকের বাইরে এই রেখাগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়, আর চুম্বকের ভিতরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায়, একটি বদ্ধ লুপ (closed loop) তৈরি করে। বলরেখার ঘনত্ব যেখানে বেশি, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী (যেমন মেরুগুলোতে), আর যেখানে কম, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল।

- চুম্বকের শক্তি: একটি চুম্বকের পোলারিটি যত শক্তিশালী হয়, তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণের ক্ষমতাও তত বেশি হয়।

- পোলারিটির গুরুত্ব: চুম্বকের পোলারিটি দিক নির্ণয় (কম্পাস), বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের কার্যকারিতা, ডেটা স্টোরেজ ডিভাইস, এবং চৌম্বক লেভিটেশনের মতো অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রয়োগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি চুম্বকত্বের মৌলিক ধারণাগুলির একটি।

চৌম্বক পদার্থ এবং অচৌম্বক পদার্থ চৌম্বক

- চৌম্বক পদার্থ (Magnetic Materials)

- যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের চৌম্বক পদার্থ (Magnetic Materials) বলে।

- বৈশিষ্ট্য: এরা শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হয়। এদেরকে স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব। এদের মধ্যে চৌম্বক ডোমেইন (Magnetic Domains) থাকে, যা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে সারিবদ্ধ হয়।

- উদাহরণ: লোহা (Iron), নিকেল (Nickel), কোবাল্ট (Cobalt), ইস্পাত (Steel) (লোহা এবং কার্বনের সংকর) কিছু বিরল মৃত্তিকা ধাতু (যেমন: নিওডিমিয়াম, সিমারিয়াম)।

- চৌম্বক পদার্থের চৌম্বকীয়আচরণের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে এদেরকে আরও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন: ফেরোচুম্বক পদার্থ (Ferromagnetic Materials): লোহা, নিকেল, কোবাল্ট। এরা চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়এবং চুম্বকত্ব ধরে রাখতে পারে। প্যারাচুম্বক পদার্থ (Paramagnetic Materials): অ্যালুমিনিয়াম, প্লাটিনাম, সোডিয়াম। এরা চুম্বক দ্বারা দুর্বলভাবে আকর্ষিত হয়এবং চৌম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে চুম্বকত্ব হারায়।

- অচৌম্বক পদার্থ (Non-Magnetic Materials):

- যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়না বা অত্যন্ত দুর্বলভাবে বিকর্ষিত হয়এবং যাদেরকে সহজে চুম্বকে পরিণত করা যায়না, তাদের অচৌম্বক পদার্থ (Non-Magnetic Materials) বলে।

- বৈশিষ্ট্য: এরা চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়না বা অত্যন্ত নগণ্যভাবে প্রভাবিত হয়। এদেরকে সাধারণত চুম্বকে পরিণত করা যায়না।

- উদাহরণ: কাঠ (Wood),কাঁচ (Glass),রাবার (Rubber),প্লাস্টিক (Plastic),তামা (Copper),পিতল (Brass),সোনা (Gold),রূপা (Silver),পানি (Water), বায়ু (Air)

- অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে কিছু পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা খুব দুর্বলভাবে বিকর্ষিত হয়, যাদের ডায়াচুম্বক পদার্থ (Diamagnetic Materials) বলা হয়। যেমন: বিসমাথ, গ্রাফাইট, পানি, তামা, সোনা।

চৌম্বক পদার্থ অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য

- চৌম্বক পদার্থ (Magnetic Materials)

- চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়

- চুম্বকে পরিণত করা যায়

- লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ইস্পাত

- অচৌম্বক পদার্থ

- চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়না বা দুর্বলভাবে বিকর্ষিত হয়

- যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়না বা অত্যন্ত দুর্বলভাবে বিকর্ষিত হয়এবং যাদেরকে সহজে চুম্বকে পরিণত করা যায়না, তাদের অচৌম্বক পদার্থ (Non-Magnetic Materials) বলে।

- বৈশিষ্ট্য: এরা চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়না বা অত্যন্ত নগণ্যভাবে প্রভাবিত হয়। এদেরকে সাধারণত চুম্বকে পরিণত করা যায়না।

- সহজে চুম্বকে পরিণত করা যায়না

- কাঠ, কাঁচ, প্লাস্টিক, তামা, সোনা, পানি

প্যারাচুম্বক পদার্থ (Paramagnetic Materials)

- যেসব পদার্থকে একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা দুর্বলভাবে আকর্ষিত হয়এবং চৌম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে তাদের চৌম্বকত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের প্যারাচুম্বক পদার্থ বলে।

- এই পদার্থগুলোর প্রতিটি পরমাণুর একটি স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামক (magnetic moment) থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়তাপীয়গতির কারণে এই ভ্রামকগুলো এলোমেলোভাবে সজ্জিত থাকে, যার ফলে পদার্থের সামগ্রিক চৌম্বকত্ব শূন্য হয়। যখন একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন কিছু ভ্রামক ক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হয়, ফলে একটি দুর্বল আকর্ষণ অনুভূত হয়।

- উদাহরণ: অ্যালুমিনিয়াম, প্লাটিনাম, সোডিয়াম, অক্সিজেন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার সালফেট।

- চিকিৎসা ক্ষেত্রে: MRI (Magnetic Resonance Imaging) স্ক্যানারে ব্যবহৃত কিছু ডাই বা কন্টাস্ট এজেন্ট (যেমন গ্যাডোলিনিয়াম-ভিত্তিক যৌগ) প্যারাচুম্বক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, যা শরীরের ভেতরের ছবি তুলতে সাহায্য করে।

- নিম্ন তাপমাত্রার প্রযুক্তি: কিছু প্যারাচুম্বক পদার্থ, যেমন প্যারাচুম্বক লবণ (উদাহরণস্বরূপ, সেরিয়াম ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট), অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা (মিল কেলভিন পরিসীমা) অর্জনের জন্য চৌম্বক শীতলীকরণ (Magnetic Refrigeration) পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়।

ডায়াচুম্বক পদার্থ (Diamagnetic Materials)

- যেসব পদার্থকে একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা দুর্বলভাবে বিকর্ষিত হয়, তাদের ডায়াচুম্বক পদার্থ বলে। এই পদার্থগুলোর পরমাণু বা অণুগুলোর কোনো স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামক থাকে না।

- যখন একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন ইলেকট্রন মেঘের বিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন ঘটে, যা বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে এবং ফলস্বরূপ বিকর্ষণ ঘটে।

- উদাহরণ: তামা, সোনা, রূপা, পানি, বিসমাথ, গ্রাফাইট, পারদ, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, লবণ (NaCl)।

- চৌম্বক লেভিটেশন (Magnetic Levitation): শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে ডায়াচুম্বক পদার্থের বিকর্ষণ ধর্ম ব্যবহার করে ক্ষুদ্র বস্তুকে ভাসিয়ে রাখা যায়। যেমন, অত্যাধুনিক সুপারকন্ডাক্টর (যা নিখুঁত ডায়াচুম্বক) ব্যবহার করে ট্রেন ভাসিয়ে চালানো হয়(Maglev Train)।

- গবেষণা ও শিক্ষা: ডায়াচুম্বক পদার্থের এই বিকর্ষণ ধর্ম পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে "লেভিটেটিং ব্যাঙ" বা "লেভিটেটিং স্ট্রবেরি"-এর মতো বিস্ময়কর প্রভাব দেখাতে ব্যবহৃত হয়।

ফেরোচুম্বক পদার্থ (Ferromagnetic Materials)

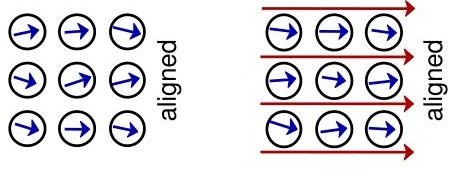

- যেসব পদার্থকে একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তারা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়এবং ক্ষেত্র অপসারণের পরেও তারা স্থায়ীভাবে চুম্বকত্ব ধরে রাখতে পারে, তাদের ফেরোচুম্বক পদার্থ বলে।

- এই পদার্থগুলোর অভ্যন্তরে চৌম্বক ডোমেইন (Magnetic Domains) নামক ক্ষুদ্র অঞ্চল থাকে, যেখানে অণুগুলোর চৌম্বক ভ্রামকগুলো একই দিকে সারিবদ্ধ থাকে। বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এই ডোমেইনগুলো সারিবদ্ধ হয়ে যায় এবং একটি শক্তিশালী চুম্বকত্ব তৈরি হয়।

- উদাহরণ: লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, গ্যাডোলিনিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম এবং তাদের বিভিন্ন সংকর ধাতু যেমন ইস্পাত, অ্যালনিকো, নিওডিমিয়াম ম্যাগনেট।

- স্থায়ী চুম্বক তৈরি: স্থায়ী চুম্বক তৈরির জন্য ফেরোচুম্বক পদার্থ (যেমন ইস্পাত, অ্যালনিকো, নিওডিমিয়াম) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই চুম্বকগুলো মোটর, জেনারেটর, স্পিকার, রেফ্রিজারেটরের দরজা, এবং বিভিন্ন সেন্সরে ব্যবহৃত হয়।

- চৌম্বকীয়ডেটা স্টোরেজ: কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক টেপ, এবং ক্রেডিট কার্ডের মতো ডেটা স্টোরেজ ডিভাইসে ফেরোচুম্বক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ডেটা এই পদার্থের চৌম্বকীয়অবস্থার পরিবর্তন করে সংরক্ষণ করা হয়।

কুরি বিন্দু (Curie Point) বা কুরি তাপমাত্রা (Curie Temperature)

- কুরি বিন্দু হলো সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, যে তাপমাত্রার উপরে একটি ফেরোচুম্বক পদার্থ (Ferromagnetic material) তার স্থায়ী চুম্বকত্ব (permanent magnetism) হারিয়ে ফেলে এবং প্যারাচুম্বক পদার্থে (paramagnetic material) রূপান্তরিত হয়।

- ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী পিয়ের কুরি (Pierre Curie)-এর নামানুসারে এই তাপমাত্রার নামকরণ করা হয়েছে, যিনি ১৮৯৫ সালে আবিষ্কার করেন যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়চুম্বকত্ব বিলীন হয়ে যায়।

- কম তাপমাত্রায়(কুরি বিন্দুর নিচে): ফেরোচুম্বক পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক ডোমেইন (magnetic domains) থাকে, যেখানে অণুগুলোর চৌম্বক ভ্রামকগুলো একই দিকে সারিবদ্ধ থাকে। এর ফলে পদার্থটির একটি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকত্ব থাকে।

- কুরি বিন্দুতে: তাপমাত্রা বাড়াতে বাড়াতে যখন কুরি বিন্দুতে পৌঁছানো যায়, তখন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে তাপীয়কম্পন (thermal vibration) এত বেশি বেড়ে যায়যে, তারা ডোমেইনগুলোর মধ্যকার সুবিন্যস্ততাকে নষ্ট করে দেয়। অণুগুলোর চৌম্বক ভ্রামকগুলো এলোমেলোভাবে বা বিভিন্ন দিকে নির্দেশিত হতে শুরু করে।

- কুরি বিন্দুর উপরে: কুরি বিন্দুর উপরে তাপমাত্রা বাড়লে পদার্থের ভেতরের এই সুবিন্যস্ততা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। ফলে পদার্থটি তার স্থায়ী চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে এবং দুর্বলভাবে চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হওয়া প্যারাচুম্বক পদার্থে পরিণত হয়। অর্থাৎ, এই অবস্থায়এটি কেবল বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে চুম্বকত্ব আর থাকে না।

ফেরোচুম্বককে প্যারাচুম্বকে পরিণত করার পদ্ধতি:

- একটি ফেরোচুম্বক পদার্থকে প্যারাচুম্বক পদার্থে পরিণত করার মূল পদ্ধতি হলো তাপ প্রয়োগ। এই প্রক্রিয়াটি কুরি বিন্দু (Curie Point) ধারণার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ফেরোচুম্বককে প্যারাচুম্বকে পরিণত করার পদ্ধতি: একটি ফেরোচুম্বক পদার্থকে তার কুরি বিন্দুর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এটি প্যারাচুম্বকে রূপান্তরিত হয়।

- তাপ প্রয়োগ: প্রথমে একটি ফেরোচুম্বক পদার্থকে (যেমন: লোহা, নিকেল, কোবাল্ট বা ইস্পাত) একটি তাপ উৎসের উপর স্থাপন করা হয়, যেমন একটি বার্নার বা ফার্নেস।

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি: পদার্থটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়। পদার্থের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এর অণু বা পরমাণুগুলোর মধ্যে তাপীয় কম্পন (thermal vibration) বাড়তে থাকে।

- কুরি বিন্দুতে পৌঁছানো: যখন পদার্থের তাপমাত্রা তার নির্দিষ্ট কুরি বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন অণুগুলোর তাপীয়শক্তি এত বেশি হয়ে যায়যে, তারা চৌম্বক ডোমেইনগুলোর (magnetic domains) মধ্যেকার সুবিন্যস্ততাকে নষ্ট করে দেয়। অণুগুলোর চৌম্বক ভ্রামক (magnetic moments)গুলো এলোমেলোভাবে বা বিভিন্ন দিকে নির্দেশিত হতে শুরু করে।

- চুম্বকত্ব হারানো: কুরি বিন্দুর উপরে তাপমাত্রা বাড়লে পদার্থের ভেতরের এই সুবিন্যস্ততা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। ফলে পদার্থটি তার স্থায়ী চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে।

- প্যারাচুম্বকত্ব লাভ: এই অবস্থায়, পদার্থটি আর ফেরোচুম্বকের মতো শক্তিশালী আকর্ষণ দেখায়না। এটি দুর্বলভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হওয়া প্যারাচুম্বক পদার্থে পরিণত হয়। অর্থাৎ, এটি কেবল বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে চুম্বকত্ব আর থাকে না।

- উদাহরণ: যদি একটি লোহার দণ্ডকে (যার কুরি বিন্দু প্রায়৭৭০°C) ৭৭০°C এর বেশি তাপমাত্রায়উত্তপ্ত করা হয়, তাহলে সেটি তার স্থায়ী চুম্বকত্ব হারাবে এবং প্যারাচুম্বক পদার্থের মতো আচরণ করবে। ঠাণ্ডা হলে এটি আবার ফেরোচুম্বক অবস্থায়ফিরে আসবে। সংক্ষেপে: একটি ফেরোচুম্বক পদার্থকে তার কুরি বিন্দুর উপরে উত্তপ্ত করলে, অভ্যন্তরীণ চৌম্বক ডোমেইনগুলোর বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়এবং এটি প্যারাচুম্বকে রূপান্তরিত হয়। এটি চুম্বকত্বের তাপমাত্রার উপর নির্ভরতার একটি মৌলিক উদাহরণ।

চৌম্বক ডোমেইন (Magnetic Domain)

- চৌম্বক ডোমেইন হলো ফেরোচুম্বক (Ferromagnetic) এবং ফেরিচুম্বক (Ferrimagnetic) পদার্থের অণুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল, যেখানে অণুগুলোর পারমাণবিক চৌম্বক ভ্রামক (magnetic moments) একই দিকে সারিবদ্ধ বা সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে। এর ফলে প্রতিটি ডোমেইনের নিজস্ব একটি নেট চৌম্বক ভ্রামক বা ক্ষুদ্র চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে।

- ফেরোচুম্বক পদার্থ যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট বা তাদের সংকর ধাতুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পদার্থগুলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বকীয়অঞ্চলে বিভক্ত থাকে, এই প্রতিটি অঞ্চলকেই চৌম্বক ডোমেইন বলা হয়।

- অণু বা পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক: প্রতিটি পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের (spin) কারণে একটি ক্ষুদ্র চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে, যাকে পারমাণবিক চৌম্বক ভ্রামক বলে।

- ডোমেইন গঠন: যখন একটি ফেরোচুম্বক পদার্থ অ-চৌম্বকীয়অবস্থায়থাকে (অর্থাৎ চুম্বকিত নয়), তখন এই ক্ষুদ্র ডোমেইনগুলোর মধ্যে থাকা অণুগুলোর চৌম্বক ভ্রামকগুলো এলোমেলোভাবে বা বিভিন্ন দিকে নির্দেশিত থাকে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে পদার্থের কোনো নেট চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে না এবং পদার্থটি অ-চুম্বকীয়থাকে।

- চুম্বকত্ব লাভ: যখন একটি শক্তিশালী বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র এই ফেরোচুম্বক পদার্থের উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন দুটি ঘটনা ঘটে: যেসব ডোমেইনের চৌম্বক ভ্রামক বাহ্যিক ক্ষেত্রের দিকে নির্দেশিত, তারা আকারে বড় হতে থাকে। অন্যান্য ডোমেইনগুলোর চৌম্বক ভ্রামক বাহ্যিক ক্ষেত্রের দিকে ঘুরে যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত বা বেশিরভাগ ডোমেইনের চৌম্বক ভ্রামকগুলো একই দিকে সারিবদ্ধ হয়, ফলে পদার্থটি সামগ্রিকভাবে চুম্বকত্ব লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

একটি চুম্বক থেকে কয়টি চুম্বক পাওয়া সম্ভব?

- তত্ত্বগতভাবে একটি চুম্বককে ভেঙে অসংখ্য ছোট ছোট চুম্বক পাওয়া সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি আণবিক পর্যায়ে পৌঁছায়। চুম্বকের একটি মৌলিক ধর্ম হলো, এর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও সম্পূর্ণ চুম্বকের মতো আচরণ করে। অর্থাৎ, একটি চুম্বকের যতই ছোট অংশ হোক না কেন, তার দুটি মেরু (উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু) থাকবেই।

- একটি দন্ড চুম্বককে যদি ভাংগা হয় তবে দুটি ছোট দণ্ড চুম্বক পাওয়া যাবে। প্রতিটি ছোট চুম্বকেরই একটি উত্তর মেরু এবং একটি দক্ষিণ মেরু থাকবে। যে অংশটি উত্তর মেরুর দিকে ছিল, সেটি তার নিজের উত্তর মেরু হবে এবং নতুন তৈরি হওয়া ভাঙা পৃষ্ঠে একটি দক্ষিণ মেরু তৈরি হবে। একইভাবে, দক্ষিণ মেরুর দিকের অংশের জন্য নতুন উত্তর মেরু তৈরি হবে।

- এই প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ আণবিক পর্যায় পর্যন্ত চালানো হলে প্রতিটি অণুই তার নিজস্ব চৌম্বক ভ্রামকের কারণে একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের মতো আচরণ করে। এই ধারণার কারণ হলো, চুম্বকত্ব পদার্থের মধ্যে থাকা অণুগুলোর চৌম্বক ডোমেইন (Magnetic Domains) এর সারিবদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। যখন একটি চুম্বককে ভাঙ্গা হয়, তখন এই ডোমেইনগুলো অক্ষত থাকে এবং ভাঙা পৃষ্ঠে নতুন মেরু তৈরি হয়যাতে প্রতিটি নতুন খণ্ড নিজস্ব মেরু সহ একটি সম্পূর্ণ চুম্বকের মতো আচরণ করতে পারে।

- সুতরাং, একটি চুম্বককে ভেঙে যতগুলো ছোট টুকরো করা যাবে, ততগুলো নতুন চুম্বক তৈরি হবে, যতক্ষণ না সেই টুকরোগুলো তার চৌম্বক ধর্ম হারায়(যেমন, তাপ প্রয়োগে কুরি বিন্দু অতিক্রম করলে)।

Time's up